水木しげると海外怪奇小説 PART 7

●「河童の三平」兎月書房 1961-62年

(「水木しげる漫画大全集 053-054 貸本版河童の三平」 講談社, 2013)

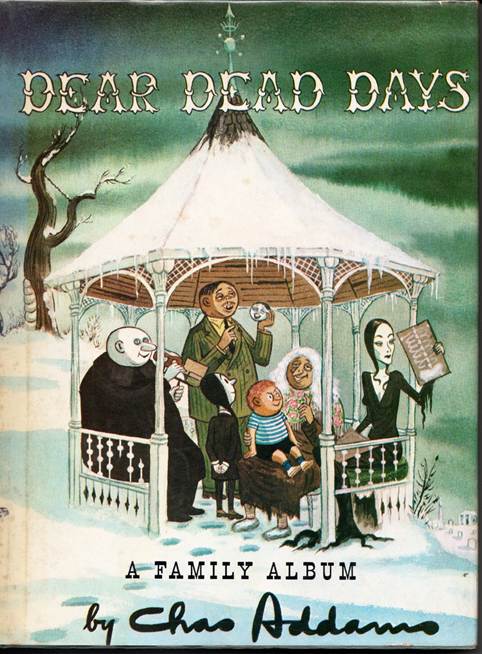

< The Addams Family by Charles Addams (1912-1988)

魔女花子の父のキャラは、そっくりいただき。

DEAR DEAD DAYS: A Family Album, Paul

Hamlyn, 1959.

猫町(全集054 p.376-)

<「猫町」

(「世界恐怖小説全集 2 幽霊島」東京創元社, S33(1958))

"Ancient Sorceries "

(1908) Algernon Blackwood

原作は、ブラックウッドのジョン・サイレンスものの一篇。猫が実効支配する街のアイデアはここからきているのだろう。

"Ancient

Sorceries "(「猫町」(平井訳)aka 「いにしえの魔術」(紀田訳) aka「アーサー・ヴェジンの奇怪な経験」(中西訳))

は、フランスの田舎町が舞台なのだが、全集057「河童の三平 下」 の付録に、「貸本版の未完成原稿」とされる扉絵が掲載されており、窓から見下ろす西洋風の街並みが描かれている。水木の当初の構想としては原作に近かったのでは、と妄想は膨らむところだ。

■「じごくの鈴」(「水木しげる漫画大全集 058 テレビくん他」講談社, 2015)31pp

初出 「ぼくら 8月号」講談社 昭和41年 (1966)

→「クルンバーの謎」 コナン・ドイル

(「世界大ロマン全集 54 クルンバーの謎 コロスコ号の悲劇」東京創元社, S33)

"The Mystery of Cloomber"

(1889) Arthur Conan Doyle

PART 3「奇談 鈴の音」の項参照。

■「すりかえられた肉体」(「水木しげる漫画大全集 058 テレビくん他」講談社, 2015)24pp

初出 「週刊少年サンデー増刊」夏季臨時増刊号 小学館 昭和41年 (1966)

→「故エルヴシャム氏の話」H・G・ウェルズ (別冊宝石108号 世界怪談傑作集 宝石社 1961.10.15)

“The Story of the Late Mr Elvesham” (1896) H.G. Wells

PART 3「怪奇鮮血の目」の項参照。

■「やまたのおろち」(「水木しげる漫画大全集 058 テレビくん他」講談社, 2015)24pp

初出 「週刊少年サンデー増刊」お正月傑作まんが号 小学館 昭和42年 (1967)

「伝説とはたとえ、長い年月のうちに、ゆがめられることがあろうとも、その根底には、つねに事実があるのだ」

「コナン・ドイル」

冐頭に、ドイルからの引用とされるこの一文があるが、出所不明。[出どころ、判明したら書きますw]

■「妖怪屋敷」(「水木しげる漫画大全集 058 テレビくん他」講談社, 2015)24pp

初出 「週刊少年サンデー増刊」春休みウルトラまんが号 小学館 昭和42年 (1967)

→「幽霊屋敷」ブルワー・リットン (怪奇小説傑作集Ⅰ(世界大ロマン全集 24) 昭和32年(1957))

“The Haunted and the Haunters; or, The

House and the Brain”

(1859) Edward Bulwer-Lytton

冐頭の幽霊屋敷のシーンはリットンの緩い翻案。

孫の第2代リットン伯爵ヴィクター・ブルワー=リットンはリットン調査団(1932年訪日)の団長だそうだ。

少し、原文から書き出してみよう。

"The house is haunted; and the

old woman who kept it was found dead in

her bed, with her eyes wide open.

They say the devil strangled her."

「ゆうべもあそこでネコが一匹殺されたんだ」「ゆうれいに?」(水木 全集058

p.250)

I took with me a favorite dog: an

exceedingly sharp, bold, and vigilant bull-terrier,

― a dog fond of prowling about strange,

ghostly corners and passages at night in

search of rats; a dog of dogs for a ghost.

「どうした? ブル」(p.251)

I saw, just before me, the print of

a foot suddenly form itself, as it were.

「パタ」「パタ」(p.252)

…and at the far end there rose, as from the

floor, sparks or globules

like bubbles of light, many colored,―green, yellow,

fire-red, azure.

Up and down, to and fro, hither,

thither, as tiny Will-o'-the-Wisps,

the sparks moved, slow or swift,

each at its own caprice.

(p.253)

In the corner of the wall, into

which he had so convulsively niched himself, lay the dog.

I called to him,―no movement; I

approached,―the animal was dead:

「だめだ」「冷凍魚みたいになって死んでる」(p.254)

■「死人つき 妖怪魍魎の巻」(「水木しげる漫画大全集 058 テレビくん他」講談社, 2015)21+16pp

初出 「月刊別冊少年サンデー」3月号 小学館 昭和42年 (1967)

→「妖女(ヴィイ)」ゴーゴリ 世界恐怖小説全集(東京創元社)第10巻 「呪の家」

"Viy" (1835) Nikolai Vasilyevich Gogol

PART 4「死人つき」の項参照。

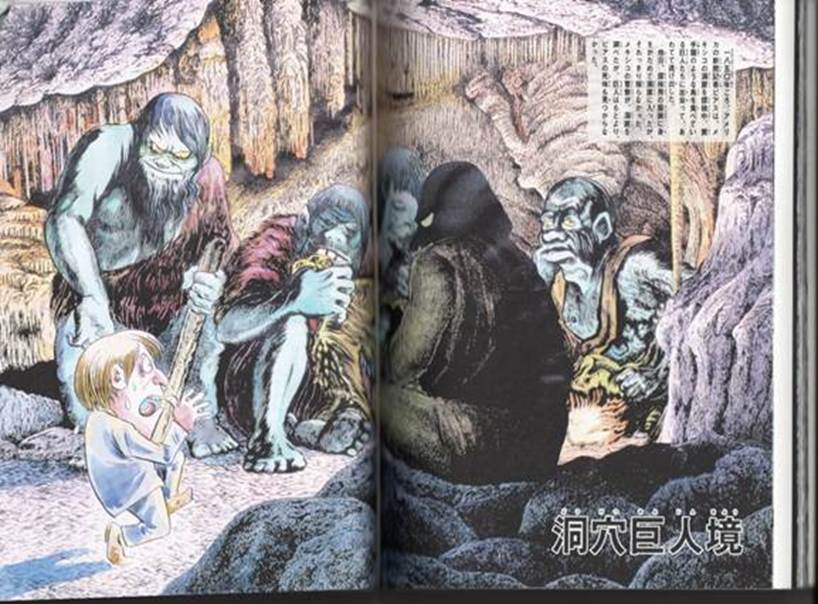

■洞穴巨人境「大妖奇境」(「水木しげる漫画大全集 058 テレビくん他」講談社, 2015)

初出 「週刊少年マガジン」第40号 講談社 昭和44年 (1969)

「アメリカの新聞記者ピアス」(≠ビアス)、とはAmbrose Bierce (1842

– c. 1914) のことか?

アメリカ人のジャーナリストであり、メキシコで所在不明になったのは共通しているが、時代(「1850年ごろ」)

は大きく異なる。

「翼手龍のような鳥を食べている巨人たちに出会って、あわてて逃げ出した」との記述があるが、出所不明。

黒沼健あたりが書きそうな与太話の気もするのだが。[スイマセン、筆者の妄想です]

■「怪木」(「水木しげる漫画大全集 059 ぽけっとまん他」講談社, 2014)14pp

初出 「週刊少年キング」第49号 少年画報社 昭和40年 (1965)

PART 1「安い家」の項参照。

■「鳥かご」(「水木しげる漫画大全集 059 ぽけっとまん他」講談社, 2014)21pp

初出 「別冊少年キング」1月号 少年画報社 昭和41年 (1966)

PART 1「不死鳥を飼う男」の項参照。

■「猫又」(「水木しげる漫画大全集 059 ぽけっとまん他」講談社, 2014)15pp

初出 「週刊少年キング」第10号 少年画報社 昭和41年 (1966)

PART 1「猫又」の項参照。

■「怪骨」(「水木しげる漫画大全集 059 ぽけっとまん他」講談社, 2014)31pp

初出 「週刊少年キング」第7号 少年画報社 昭和42年 (1967)

PART 4「墓をほる男」の項参照。

■「死声」(「水木しげる漫画大全集 059 ぽけっとまん他」講談社, 2014)20pp

初出 「別冊少年キング」8月号 少年画報社 昭和42年 (1967)

「死声 改稿ver.2版」(「水木しげる漫画大全集 059 ぽけっとまん他」講談社, 2014)16pp

初出 「水木しげる不思議な世界2 妖怪長屋」講談社 昭和62年 (1987)

→「こおろぎ」リチャード・マシスン 幻想と怪奇② ハヤカワ文庫〈NV119〉, 早川書房, S51 (1976)

"Crickets" (1960) Richard Matheson

原作の初出は、Shock—The

Magazine of Terrifying Tales, May 1960 。

■「なまけの与太郎 第7回 約束」(「水木しげる漫画大全集 060 なまけの与太郎他」講談社, 2016)10pp

初出 「中学一年コース」10月号 学習研究社 昭和41年 (1966)

→「約束」A・ブラックウッド (「世界恐怖小説全集2 幽霊島」東京創元社 昭和33年)

"Keeping His

Promise"(1906) Algernon Blackwood

PART 1「約束」の項参照。

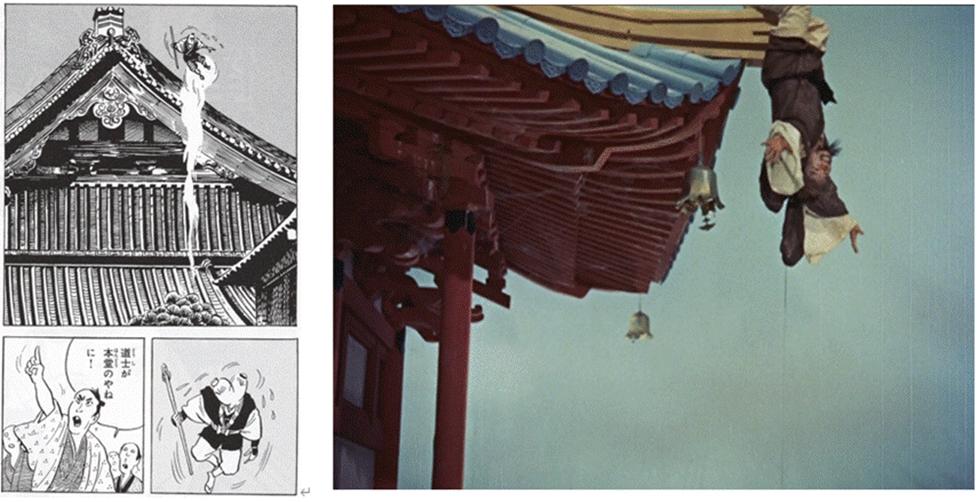

■「怪奇談 流れ星」(「水木しげる漫画大全集 060 なまけの与太郎他」講談社, 2016)31+30pp

初出 「週刊少女フレンド」第32-33号 講談社 昭和42年 (1967)

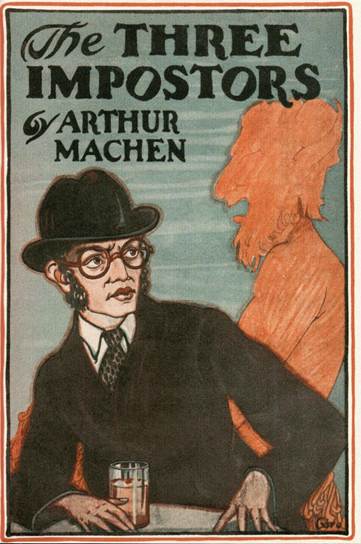

→「白い粉薬のはなし」 アーサー・マッケン(「世界恐怖小説全集3 怪奇クラブ」東京創元社)

"Novel of the White

Powder" (1895) Arthur Machen

→「白夫人の妖恋(びゃくふじんのようれん)」東宝/ショウ・ブラザース 1956(S31)103min

「白い粉薬のはなし」はマッケンの「三人の詐欺師」中の一章。PART 4「終電車の女」の項参照。

The Three Impostors (Alfred A.

Knopf, 1923)

「白夫人の妖恋」については、「茂鐵新報 2-34号」(H28.6.3)に

「特撮映画『白夫人の妖恋』をかなり意識していることが分かった」との記述がある。(italics mine)

DVDは入手可能(2024年10月現在)なので、御覽になっていただきたい。八千草薫の中華少女がカワイイ。

[再掲]

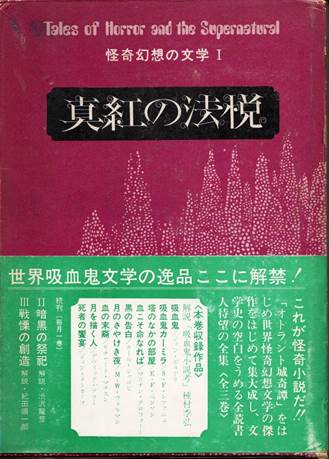

■「血太郎奇談」(「水木しげる漫画大全集 060 なまけの与太郎他」講談社, 2016)40pp

初出 「希望の友」7月号 潮出版社 昭和47年 (1972)

→「血の末裔」 リチャード・マチスン 「怪奇幻想の文学Ⅰ 真紅の法悦」(新人物往来社)昭和44年

"Blood Son" (1951) Richard Matheson

PART 4「血太郎奇談」の項参照。

■「丸い輪の世界」(「水木しげる漫画大全集 064 『ガロ』掲載作品」講談社, 2015)15pp

初出 「月刊漫画ガロ」9月号 青林堂 昭和41年 (1966)

→「塀についたドア」H.G.ウェルズ「ウェルズSF傑作集=1」(創元推理文庫, 東京創元社)昭和40年(1965)

“The Door in the Wall” (1906)" H. G. Wells

折々に出現する「緑のドア/丸い輪」のアイデア以外には、あまり共通点は見られない。

しかし、原作に試験会場へ向かう途中に「緑のドア」を発見する場面があり、それがマンガにも反映されており、

HGW原作と判断して差し支えないだろう。

■「怪奇死人帳」(「水木しげる漫画大全集 064 『ガロ』掲載作品」講談社, 2015)98pp

初出 「月刊漫画ガロ」12月号 青林堂 昭和41年 (1966)

→「ラパチーニの娘」ナサニエル・ホーソーン「世界恐怖小説全集 第7巻 こびとの呪」(東京創元社)昭和34年(1959)

" Rappaccini's Daughter

" (1844) Nathaniel Hawthorne

「毒娘」のアイデアはここに由来する。

■「イースター島奇談」(「水木しげる漫画大全集 069 世界怪奇シリーズ全/サラリーマン死神全他」講談社, 2013)32pp

初出 「ビッグコミック」小学館 昭和43年 (1968)

茂鐵新報 通巻1-5号(平成25(2013)年7月3日)の「解題」に次のような記述がある。

また、茂鐵新報 通巻3-32号

(2018.04) に掲載された「荒俣宏氏 特別インタビュー」を見てほしい。

それによると、荒俣氏が「大学一年のとき」(1965年頃)、それと知らずに水木に作品の原案を提供していたようだ。

そして、その原案の内容は「人の影が二重になる話」らしい。

以上のことから筆者が思いつくのは、クラーク・アシュトン・スミスの「二重の影」(“The Double Shadow”, 1933) である。

しかし、両者を読み直してみても、ほぼ原作(?)の痕跡は見当たらない。ト書きに「その影は二重になっていた…」とあるだけで、

絵にもなっていない。あるいは、他に「人の影が二重になる話」があるのだろうか。

なお、扉絵欄外に「資料提供 坂田治」とあるが、これはインタビュー中にも言及のある「矢野徹 (やの・てつ)」(1923-2004)

の筆名である。

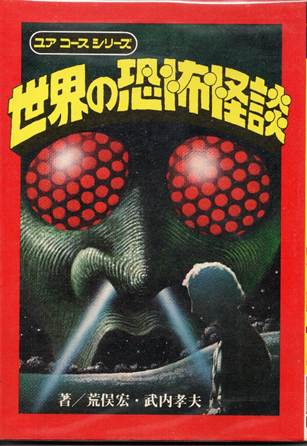

ここでついでに触れておくと、ここに、「世界の恐怖怪談」という本がある。

荒俣宏・武内孝夫 「世界の恐怖怪談」 学習研究社, 1977

学研のユア コース シリーズ の一冊で、要するに海外怪奇小説の梗概集なのだが、

これが荒俣氏の「原案」をリサイクルして書籍化したものではないかと私は考えている。[筆者の妄想です]

古書価もそこそこ高くなっているようだが、秋吉巒ほかの挿絵も素晴らしい。

殘念ながらCASの「二重の影」は不掲載(「売却ずみ」だから?)、替わりにコラムの中で「魔法使いの帝国」

が短く取り上げられているのみである。